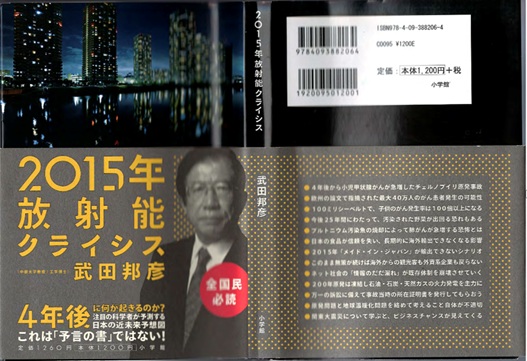

特に、この本の帯に書かれたいくつかの項目について検討を加えた。

1、4年後から小児甲状腺がんが急増したチェルノブイリ原発事故

チェルノブイリ事故後、事故から4年目頃から小児甲状腺がんが急増したことが確認されている。福島県では事故後、大規模な甲状腺検査が行われた結果、多数の甲状腺がんが発見されました。しかし、これは被ばく影響というよりも、これまで見過ごされてきたがんを最新機器で発見した「スクリーニング効果」によるものというのが、国連科学委員会(UNSCEAR)をはじめとする国内外の専門機関の主要な見解です1)。

2、欧州の論文で指摘された最大40万人のがん患者発生の可能性

これは欧州放射線リスク委員会(ECRR)の試算を引用したものと思われます。ECRRの評価モデルは、国際放射線防護委員会(ICRP)などが採用する標準的なモデルとは異なり、内部被ばくのリスクを非常に高く見積もる少数意見です。国際的な専門機関の大多数はこの試算を支持していません。

3、100ミリシーベルトで、子供のがん患者発生率は100倍以上になる

4、今後25年間にわたって、汚染された野菜が出回る恐れもある

セシウム137の半減期は30年ということで、このような表現になったと推察されるが、事故5年後の2016年には、福島県環境保全農業課「農林水産物のモニタリング検査件数及び結果の推移」2)によると、山菜・きのこを除くと基準値越えは検出されていない。これは福島の農業者の努力によるところが大きい。カリウム施肥による放射性セシウムの農産物への移行低減や、果樹は樹皮についた放射性セシウムが果実に移行することから、樹皮の除去や高圧洗浄により対策を行い、果実の汚染を低減していた。チェルノブイリ事故から24 年経過した2010 年においても、セシウム濃度が基準値を超えるのはキノコ類で50%、ベリー類で20%程度と「ベラルーシ政府報告書」3)には報告されていたが、チェルノブイリ事故と比べて放出された放射線量の差および、チェルノブイリ地域と福島の土質の差も大きいと考えられる。実際、日本の土壌が粘土質であることから放射性セシウムのお米の移行が軽微であったことが明らかにされている。

5、プルトニウム汚染魚の焼却によって肺がんが急増する恐怖とは

極めて考えにくい、非現実的なシナリオです。魚に含まれるプルトニウムの量は微量であり、それが焼却され、吸引可能な粒子として広範囲に拡散し、多くの人の肺がんを引き起こすという仮定は、科学的飛躍が大きすぎます。

6、日本の食品が信頼を失い、長期的に海外輸出できなくなる影響

福島事故後一時的な輸出制限があったが、全体としては回復・成長し、2015年以降も輸出額は増加を続けています。(2011年カナダ他、2014年オーストラリア他、2023年EU, 2021年米国)なお、ロシア、香港、マカオ、(中国)は原発事故に伴う輸入規制に加えて、ALPS処理水の海洋放出に伴う水産物等の輸入停止を惜置

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-overseasrestriction040726.html

7、2015年「メイド・イン・ジャパン」が輸出できないシナリオ

この予測は完全に外れました。日本の農産物輸出は一部の国で規制が続いたものの、全体としては回復・成長し、2015年以降も輸出額は増加を続けています。

8、このまま無策が続けば海外からの観光客も外資系企業も戻らない

訪日外国人旅行者数は2011年以降、2020-2022年のコロナ期を除いて、大きく増え続けています。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/shutsunyukokushasu.html

なお外資系企業進出は2011年以降約3000社前後で推移しています。

https://www.careercross.com/journal/the-number-of-foreign-companies/

参考文献

1, Takahashi K*, et. al., Model-based estimation of thyroid cancer incidence from ultrasound examinations in the Fukushima Health Management Survey: estimated results considering the non-examinees in the first, second and third rounds of the cohort study. BMJ Open. 2025 Jun 4;15(6):e084885.

PMID:40467317 doi:10.1136/bmjopen-2024-084885

2, 農林水産物のモニタリング検査件数及び結果の推移 https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/89-4.html

3, チェルノブイリ原発事故ベラルーシ政府報告書 ベラルーシ共和国非常事態省チェルノブイリ原発事故被害対策局編、産学社2013年刊

コメント