「世界一わかりやすい放射能の本当の話」シリーズは2011年4月、6月と発売され、子供を守る編は9月に出版された。このシリーズは値段が500円と、買いやすいところから福島の書店でも山積みされていた。

ここでは、「子どもを守る編」の内容について、検討する。

特に気になった記述は

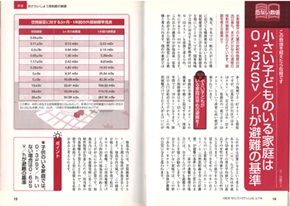

- 小さい子どものいる家庭は3μSv/hが避難の基準

この基準は著者独自の基準で、公的な根拠はない。実際日本国内でも日常的に0.3μSv/h程度の地域があるなかで、不適切かと。

チームゆりかもめでは、日本全国の仲間たちと連携して各地の放射線量を2018年に測定している。

https://sites.google.com/view/yurikamome/measuring?authuser=0

琵琶湖の北部や三朝温泉の一部地域では日常的に0.3μSv/hを超える地域もある。

https://bhgull.watson.jp/mapjpg/misasa_m.JPG

https://bhgull.watson.jp/mapjpg/kinkichushi_m.JPG

また、世界的に見れば中国の陽江地域(平均0.4、最大0.6μSv/h)とインドのケララ州カルナガパリ地域(平均0.4、最大4μSv/h)では世界的な高自然放射線地域として長年にわたり研究が進められている。これらの地域で研究の結果は、急性被ばくと比較して慢性的被ばくによるがんリスクへの影響も小さい可能性が示されている。

実際、事故後2011年4月の福島では以下に示されるように福島の中通り地域でも多くの場所で0.3μSv/hを超えていた。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/housyasen.html

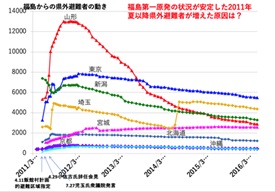

実際、県外避難者の動きをみると、2011年夏から秋にかけて増加、2012年3月がピークとなっている。この本の内容や、武田、小出氏の本の内容が、一定程度影響した可能性がある。

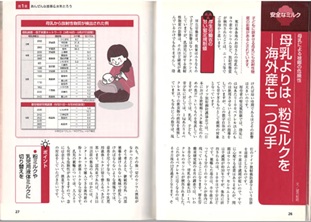

2、母乳よりは、粉ミルクを−海外産も一つの手

3.11以降、母乳から微量の放射性物質が検出されたのは事実であるが、公的基準を「甘い」と一方的に断じ、ただちに「粉ミルクへの切り替え」を促すのは極端な対策です。母乳中の放射性物質濃度は極めて低く、母乳育児のメリットの方が大きいと考えられます。母乳には、放射線リスクを上回る多くの利点があるため、総合的な判断が必要です。

コメント