放射線測定器は、様々な種類がありますが、ゲルマニウム半導体検出器(以下、Ge検出器)が、γ線の測定に使われ始めたのは1970年代で、現在も広く使われており50年以上の長い歴史をもっています。

冷却した高純度のゲルマニウムの結晶に数千ボルトの高電圧をかけ、そこに入射してくるγ線による電気信号の波高を分解し、スペクトルに直して核種分析をする手法の基本的なところは、現在も変わっていません。一方、技術の進歩に伴い、周辺装置は格段に進歩してきており、使いやすくなっています。

たとえば、ラボに設置する通常のGe検出器は、液体窒素により冷却する場合が今でも主流ですが、液体窒素蒸発防止装置をデュワーにとりつけることで、通常は1週間に1回程度必要とされてきた定期的な液体窒素の補充を不要にできるようになっています(上図の商品参照)。また、プリアンプも、回路が組み込まれていて、結晶の温度などの状態をパソコンに接続して確認することもできるようになっています。

設置型のGe検出器だけではなく、可搬型のGe検出器も進化しており、液体窒素デュワーではなく、電気冷却方式の製品が実用化されています(上図の商品参照)。この可搬型Ge検出器を用いて、放射性廃棄物を直接測定し、効率校正のための数値計算と組み合わせることで、放射能濃度(Bq/g)を、直接求めることができるようになっています。

スペクトルを処理するソフトウェアも便利になってきており、例えば2020年に原子力規制庁から改訂出版された「ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー」に基づいて、測定の不確かさ評価ができるようにもなっています。現在販売されているGe検出器に関係する商品は様々なものがありますので、例えばミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社の総合カタログ「放射能測定機器」をご覧になってください。

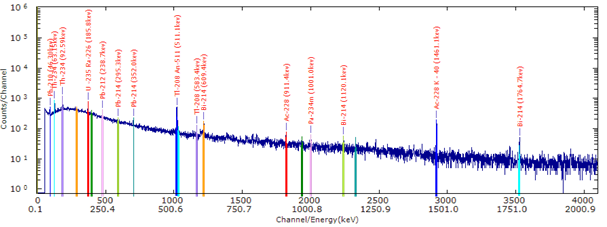

Ge検出器による測定で特徴的なのが、高いエネルギー分解能によって、核種同定が可能なことです。ここでは、例としてGe検出器で取得したバックグラウンド(特に何の試料も置いていない状態)のスペクトルと、それを分析した例を以下に示します。

スペクトルは、強い線源があれば、高いピークが出て、スペクトルの低エネルギー部分の土台が高くなりますが、線源が弱ければ、おおむねどこで採ってもこれと同じようなものになります。ここで重要なのは、ピークの位置と、その山の土台から上の面積(ネット面積)の情報です。

ピークの位置から、核種が同定されます。上記のスペクトルではK-40の1461.1 keVやBi-214の1764.7 keV、1120.1 keV、609.4 keV、Pb-214の352.0 keV、295.3 keVなど、自然放射線に特有のピークがきれいに見えています。ウラン系列の核種(Bi-214、Pb-214、Ra-226など)と、トリウム系列の核種(Tl-208、Pb-212、Ac-228など)のピークが確認できます。

また、人工放射性核種あれば、たとえばCs-137は661.6 keV、Co-60は1173.5 keVと1332.5 keVにピークが同様に現れます。標準線源(日本アイソトープ協会の9核種混合線源がよく使われます)や、数値計算ソフトウェア(ISOCSというソフトウェアが便利ですが、MCNPやPHITSのような一般に使われるモンテカルロ・シミュレーションコードも使用できます)により、あらかじめ効率校正を実施しておくことで、ピークのネット面積から放射能(Bq)や放射能濃度(Bq/g)が評価できることになります。

スペクトルを見ることで、例えば、Cs-137が検出されたといっても、他の自然放射線と比べてどれくらいの大きさのピークになっているのかが一目でわかるので、いまどんな放射能がどれだけあるのかが、イメージしやすくなります。機会があれば、Ge検出器を見学、また可能なら操作してみられることをお勧めします。

コメント